大切な雑誌が、湿気やカビでダメになってしまった経験はありませんか?

特に梅雨や結露の多い季節は、保管方法次第で紙の劣化や変色が進んでしまうことも。ですが安心してください。

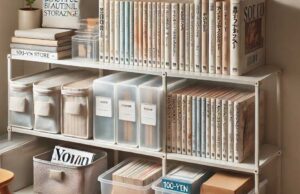

この記事では、100均で手に入るアイテムだけを使って、雑誌をきれいな状態で長期保存するための湿気対策と収納術を徹底解説します。

プラスチックケースや除湿剤、竹炭など、手軽で効果的なアイテムを使った実践的なアイデアに加え、季節ごとのポイントやカビ・黄ばみ防止のコツまで網羅しました。

雑誌を湿気&カビから守る基本のポイント

お気に入りの雑誌や思い出のバックナンバーをきれいなまま保管するには、まず湿気対策が最重要です。湿度が高すぎると紙が波打ったり、カビが発生したりと、せっかくの雑誌が台無しになることも。ここでは、湿気とカビの基本的な対策方法を紹介します。

湿度は何%が適切?(50~60%が理想)

日本の梅雨や夏の時期は湿度が80%を超える日も多いため、除湿対策をしないと雑誌の紙がふやけたり、カビが発生する原因になります。

この湿度管理には、湿度計を使って室内の湿度をチェックしながら、エアコンの除湿機能や除湿剤などを活用するのが効果的です。特に押し入れやクローゼットに雑誌を保管する場合、空気がこもりやすいため、除湿剤の設置は欠かせません。100均でも湿度計や除湿剤は手に入るので、気軽に導入できます。

また、湿度が上がりやすい時期は、朝晩の換気を心がけて空気の循環を促すことで、湿度の上昇をある程度抑えられます。湿度を50〜60%の範囲に保つことで、雑誌の紙質や色の劣化を防ぎ、長期的にきれいな状態を保つことができます。

光・埃・段ボールはNG → 紫外線対策やクリアケース推奨

直射日光に当たると、雑誌の表紙や背表紙が色褪せしやすくなります。日光だけでなく、室内の蛍光灯の紫外線も長期間当たると劣化の原因になります。

埃はカビの原因にもなりますし、紙の隙間に入り込むと雑誌の見栄えが悪くなるため、防塵対策も重要です。段ボールは通気性が悪く湿気を吸収しやすい素材のため、雑誌保管には向いていません。

おすすめは、100均で購入できる透明なプラスチック製のブックケースやファイルボックスです。光をある程度遮断しつつ、中身が見えて取り出しやすく、埃も入りづらい構造になっています。加えて、防虫剤を一緒に入れておくと、虫害も防げて安心です。

虫干し&定期的な換気方法(虫干し:9–11月・晴天日中)

雑誌を長期保管する場合でも、空気の入れ替えや「虫干し」はとても大切です。

虫干しに適しているのは、湿度が下がる秋(9〜11月)の晴天日。午前10時〜午後3時ごろの、湿度が安定している時間帯に行いましょう。直射日光を避けて、日陰で風がよく通る場所が理想です。レジャーシートなどを敷いて、表紙を上にして並べておくと効果的です。

また、普段から押し入れや収納スペースの扉を定期的に開けて換気をすることでも、湿気のこもりを防げます。収納スペースの奥に除湿剤を設置し、2〜3カ月ごとに交換することで、より安定した保管環境が整います。

100均で揃える!湿気対策・除湿グッズ

雑誌の湿気対策は、100円ショップで手軽に始められるのも魅力です。ここでは、100均(ダイソー・セリア・キャンドゥなど)で手に入る除湿グッズや活用法を具体的に紹介し、コストを抑えながらもしっかりと湿気対策ができる方法を解説します。

ダイソー吊り下げ式除湿剤(炭入り)の効果(500ml吸湿)

ダイソーで人気の吊り下げ式除湿剤は、クローゼットや押し入れに雑誌を保管している場合に特におすすめのアイテムです。

袋状の本体に活性炭や塩化カルシウムが入っており、空気中の湿気を吸収して袋の下部に水分としてたまっていきます。

このタイプは省スペースで使えるため、本棚の側や押し入れの隅に掛けるだけで除湿が可能です。500ml前後の吸湿能力があるため、2〜3週間ごとにチェックすれば効果的に湿度をコントロールできます。

また、炭入りタイプは消臭効果も兼ね備えており、カビ臭や紙の劣化臭を軽減するのにも一役買います。雑誌特有のインク臭が気になる人にも便利な除湿グッズです。使用済みになった場合は袋ごと交換するだけで、手間もかかりません。

スタンド式除湿剤&除湿シートの使い方と場所別活用例

これらは収納スペースの下部や壁際にたまりがちな湿気を効率よく吸い取ってくれるアイテムです。

たとえば、密閉度の高い収納ケース内に雑誌を保管する場合は、底に除湿シートを敷くだけで結露やカビのリスクを軽減できます。特に、梅雨や冬季の結露対策として非常に効果的です。

スタンド式の除湿剤は、内部にジェル状の吸湿剤が入っており、水分を吸ってゲルが膨らむことで使用状況が視覚的に分かるのも特徴。目に見えて交換時期が分かるので、管理がしやすくなります。

また、複数の除湿剤を併用することで、空間全体の除湿効果が高まり、雑誌の保存状態をさらに良好に保つことができます。

竹炭・除湿グッズをケース内にセットして脱臭・防カビ

自然素材を使った除湿対策もおすすめです。

竹炭を小袋に入れて、雑誌を収納したケースやボックスの隅に置いておくだけで、ケース内の湿度バランスを整えてくれます。さらに炭の細孔が臭いの元を吸着してくれるため、雑誌特有の古紙臭も軽減可能です。

定期的に天日干しすれば、竹炭は繰り返し使用できるのも魅力の一つです。コストパフォーマンスに優れ、環境にもやさしい選択肢として、紙製品の保管に最適です。

100均ではインテリア用として販売されている竹炭も多いですが、除湿目的で使う際にはパッケージ表示や説明を確認して選ぶようにしましょう。

100均グッズで雑誌・本を美しく保管する方法

湿気対策と並んで大切なのが、見た目にも美しく、取り出しやすい状態で保管することです。100均には、実用性だけでなくデザイン性も高いアイテムが多数あり、おしゃれに保管しながら雑誌を守ることができます。

ダイソー・セリア・キャンドゥのクリアファイル&ケース比較

各100均ブランドでは、さまざまなサイズや形状のクリアファイルや収納ケースが販売されています。

ダイソーではB5〜A4対応の半透明ケースが充実しており、厚みのある雑誌にも対応可能。

セリアではデザイン性のあるモノトーン系ケースが人気で、見た目重視の方にもおすすめです。

キャンドゥでは収納スペースを意識した縦型スタンド式ケースがあり、省スペース保管に向いています。

雑誌のサイズや保管スペースに合わせて、ケースを選ぶことで見栄えと機能性を両立できます。中身が見えるタイプなら、どの号が入っているか一目で分かる点も便利です。さらに、背表紙にラベリングをすることで整理整頓もしやすくなります。

布製収納袋のメリット・サイズ選びのコツ

見た目にナチュラルな布製収納袋も、雑誌保管に適したアイテムです。

100均には、マチ付きやファスナー付きなどさまざまなタイプの布製袋が揃っており、用途に応じて使い分けができます。雑誌を何冊かまとめて保管したい場合は、A4サイズ対応かつマチ幅5cm以上のタイプがおすすめです。中に除湿剤を同封すれば、さらに安心して長期保管ができます。

デザインもシンプルなものから北欧風、ナチュラル柄まで豊富なので、部屋のインテリアと調和させやすいのも魅力です。

プラスチック&不織布ケース活用法+防虫剤の設置場所

100均で手に入るプラスチック製ケースや不織布収納ボックスも、雑誌保管に役立ちます。

一方、不織布ケースは軽量で通気性に優れ、湿気対策をしながらもスペースを無駄にしない収納が可能です。折りたたみ可能なタイプもあり、使わない時はコンパクトに収納できます。

これらのケースを活用する際は、必ず防虫剤や除湿剤を中に入れておくことが大切です。

特に角や底部分に設置すると、全体に効果が行き渡りやすくなります。雑誌を立てて保管する場合は、雑誌の間に薄型の除湿シートを挟むのも効果的です。

用途や保管場所に応じて、素材や構造を使い分けることで、雑誌を長く美しい状態で保管することができます。

ケースに入れた後も油断禁物!収納環境の整え方

雑誌をきれいに保管するには、収納アイテムを選ぶだけでなく、実際に置く場所の環境にも気を配ることが大切です。せっかく除湿剤やケースを使っていても、部屋の湿度や日差し、風通しなどを無視してしまうと効果が半減してしまいます。ここでは、収納環境そのものを整える具体的な工夫について解説します。

暗所・LED照明設置で紫外線対策

雑誌の変色や紙焼けを防ぐには、日光だけでなく室内照明の光対策も欠かせません。

そのため、収納場所はなるべく暗所にすることが理想です。押し入れやクローゼットの中を活用する場合は、照明をLEDに変更するのもおすすめです。LEDは紫外線の発生が非常に少なく、紙製品への影響が少ないため、安心して雑誌を保管できます。

また、収納棚やケースにUVカットフィルムを貼る方法もあります。100均で売られている半透明の目隠しシートなどを代用すれば、見た目も損なわずに紫外線対策が可能です。

収納は80%容量が目安、通気性を確保

雑誌をケースやボックスに入れる際は、詰め込みすぎないことも大事なポイントです。

また、雑誌と雑誌の間に少し隙間を空けておくことで、紙同士の圧迫による変形も防げます。特に厚みのある雑誌は重さもあるため、重ねすぎず、立てて収納するのがベストです。

棚やケース内に空間を持たせることで、除湿剤や竹炭などの湿気対策アイテムの効果も発揮しやすくなります。風通しをよくする工夫として、収納棚の背面を少し開けておいたり、すのこを敷いて底上げするのも有効です。

定期的な虫干し・埃取りで長期保護

収納したあとは「放置」ではなく、定期的なメンテナンスが雑誌保護のカギです。

加えて、収納ケースや棚の埃を取り除くことも大切です。埃は湿気を含みやすく、カビや害虫の温床になることがあります。ハンディモップやマイクロファイバークロスを使って、月1回程度の簡単な掃除を習慣にするだけでも効果があります。

防虫剤の交換タイミングも忘れずに。種類によって有効期間が異なるため、製品表示を確認しながら、3~6カ月を目安に新しいものに取り替えましょう。こうした習慣を継続することで、雑誌を長く美しく保ち続けることができます。

梅雨・結露・季節別ワンポイントケア術

季節によって湿気の状況は大きく変わります。特に梅雨や冬の結露シーズンは、雑誌が湿気の影響を受けやすくなるため、季節に応じた対策が重要です。この章では、季節別に取り入れたいワンポイントケア術を紹介します。

梅雨前の100均予防アイテムリスト(吊り下げ・シート・竹炭など)

梅雨に入る前に行っておくべき対策として、100均で手に入る除湿アイテムの準備が効果的です。

吊り下げ式の除湿剤は、押し入れやクローゼット内に雑誌を収納している場合に有効で、湿度がこもりがちな空間を効率よくカラッと保ってくれます。除湿シートは、雑誌の下やケースの底に敷いて使うことで、結露や湿気の上昇を防げます。竹炭は自然素材で湿気とニオイを同時に吸収できるため、ケース内に数袋入れておくだけで効果を発揮します。

これらは梅雨入り前の5月末〜6月初旬に設置しておくと、湿気が本格化する前に先手を打てるので安心です。

急な結露時の対策法 → 除湿機・新聞紙活用などプラスα術

冬季や寒暖差が大きい日には、窓付近の収納スペースや壁際で結露が発生しやすくなります。このような場合には、通常の除湿グッズに加えて、より集中的な対策が必要です。

まず、除湿機やサーキュレーターを活用して空気を循環させ、湿気が一点にたまらないようにします。除湿機がない場合でも、100均で買える新聞紙を折りたたんで収納ケースの底に敷くことで、応急的な湿気吸収が可能です。

また、窓際に収納棚を置いている場合は、棚の背面と壁の間にすき間を作り、断熱シートなどを貼ることで、温度差による結露を緩和できます。こうした工夫により、雑誌の劣化を防ぐことができます。

冬季結露防止と保管場所の見直し(押し入れ内湿気管理)

冬になると、部屋の中と外気との温度差で押し入れや壁際に湿気がこもりやすくなります。このような季節には、収納場所そのものを見直すことも検討しましょう。

特に押し入れの奥など、空気が流れにくい場所では湿気が滞留しがちです。雑誌を保管する際には、すのこを敷いて底上げしたり、押し入れの扉を少し開けて風を通すようにしたりすると効果的です。

さらに、押し入れの上段や天袋の方が比較的湿気が少ないため、雑誌の保管場所として適しています。100均で購入できる湿度計を使って、収納場所の湿度を定期的にチェックすると安心です。

これらの工夫を取り入れることで、季節による湿気の変化にしっかり対応し、雑誌の保存状態を一年中良好に保つことができます。

よくある疑問と対策

雑誌の湿気対策や保管方法に関して、実際に検索されるフレーズや悩みをもとに、具体的なアドバイスをまとめました。読者がよく疑問に感じるポイントに自然な形で答えることで、知りたい情報にすぐアクセスできる構成になっています。

雑誌の保管ケース、100均で選ぶならどれが正解?

100均で雑誌用の保管ケースを探す際、種類が多くて迷ってしまうこともあるでしょう。防湿性を重視するなら、密閉性の高いプラスチック製ケースがおすすめです。一方で、通気性を優先したい場合は、不織布や布製の収納ケースが向いています。

収納場所や用途に応じて、縦型・横型、取っ手付き・仕切りありなどの特徴を比較しましょう。特にA4やB4サイズ、厚みのある雑誌が多い方は、マチ付きのワイドケースを選ぶとスッキリ収まります。100均ごとにデザインやサイズ感が異なるので、実物を見て選ぶのがベストです。

カビ対策に最適な除湿剤セットは?100均で揃えるならこれ!

「除湿剤ってどれを組み合わせればいいの?」と迷う方には、次の3点セットがおすすめです:

- 吊り下げ式除湿剤(押し入れ・クローゼット内で活躍)

- 除湿シート(ケース底面に敷いて結露防止)

- 竹炭(ケース内の消臭と湿気吸収を兼ねる)

これに湿度計をプラスすれば、保管環境を数値でチェックできるので、過剰な湿気や乾燥の兆候にもすぐ気づけます。全て100均で揃うので、低コストで始められるのも魅力です。

雑誌が黄色くなるのはなぜ?その原因と予防策

湿気を吸って柔らかくなった紙に日光や蛍光灯の光が当たると、徐々に黄変していくのです。

この劣化を防ぐには、まず除湿対策が最優先。そして保管場所の光対策として、直射日光を避けたり、LED照明を使ったり、UVカットフィルムや遮光カーテンを使うのが有効です。

また、雑誌同士をぎゅうぎゅうに詰め込むと空気が循環しづらくなるため、立てて収納し、必要に応じて間にシートを挟むことで通気性を確保しましょう。ちょっとした工夫で、黄ばみや劣化をぐっと抑えられます。

また、縦型か横型かという収納スタイルもポイント。棚に収めるなら縦型、押し入れにしまうなら横型が便利です。100均ではA4サイズ対応の商品が多いですが、厚手の雑誌が多い場合はB4対応やマチ付きの大きめタイプを選ぶのが理想です。

まとめ|失敗しない雑誌保管術チェックリスト

最後に、これまで紹介した湿気対策と保管のポイントを一目で確認できるチェックリスト形式でまとめます。手元の雑誌保管方法と照らし合わせながら、見直しや改善に役立ててください。

保管前の準備

- 雑誌の表面に汚れや湿気がないか確認する

- 湿度計で保管環境をチェック(50~60%が理想)

- 虫干しで雑誌の湿気を飛ばしてから収納

100均アイテムでそろえるべき除湿グッズ

- 吊り下げ式除湿剤(空間全体の湿気対策)

- 除湿シート(ケースや棚の底に敷く)

- 竹炭(ケース内の湿度と臭いを同時に吸収)

- 湿度計(定期的な環境管理に)

保管ケース・収納場所の選び方

- プラスチックケース:密閉性重視なら

- 布製・不織布ケース:通気性重視なら

- UVカット対策(遮光フィルム・カーテンなど)

- 押し入れやクローゼットの上段がおすすめ

長期保管で気をつけたい習慣

- 除湿剤や防虫剤は2〜3カ月ごとに交換

- 定期的に扉を開けて換気・虫干しを行う

- 収納は8割に抑え、隙間を意識した配置に

- 黄ばみや湿気の兆候を見つけたらすぐ対処

このチェックリストを活用すれば、100均アイテムだけでも充分に雑誌の湿気対策・美しい保管が実現可能です。大切な雑誌を長く楽しむために、今日からできる対策をぜひ始めてみてください。